2024年08月30日(金)

今井日香里さん(神奈川県立川和高等学校_1年生)

こんにちは!高分子未来塾の高校生リポーターで、県立川和高等学校1年の今井日香里です。今回、私はHOYA株式会社さんを取材させていただきました!

さっそくですが、みなさんはHOYA株式会社をご存じですか?

HOYA株式会社さん(以下、HOYA)はメガネレンズやコンタクトレンズをはじめとしたレンズ類を多く製作されています!

グローバルな会社で、世界各地に事業所や工場があり、なんと従業員の約91%が外国人となんです!!

今回はこのHOYAが製作しているメガネレンズについて紹介していきます。

メガネレンズについて

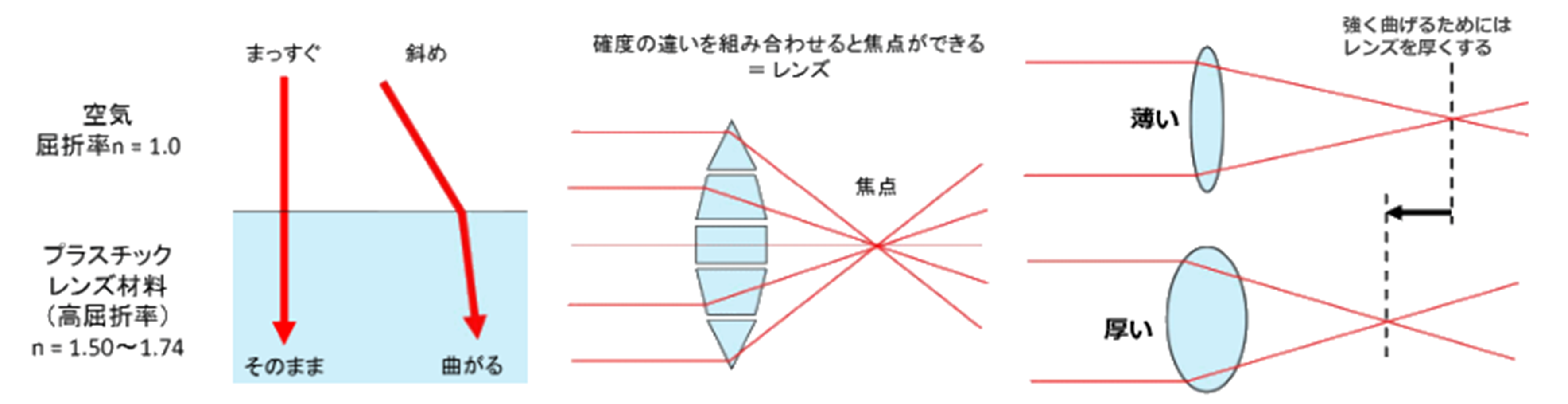

はじめに、そもそもメガネのレンズはどのような仕組みなのか皆さんは知っていますか?これは光の屈折が大きく関係しています。

上の図のように強く光を曲げるためにはレンズを厚くしなければいけません。つまり、レンズの度を強くするためには基本的にレンズを厚くする必要があります。

ですが、レンズが厚いと重くなり邪魔になってしまいます。それを解決するためにHOYAでは研究が行われています。

まずレンズの度に関係している要素はなんでしょうか。それは厚さ、カーブ形状、屈折率の3点です。

この3つの中でも屈折率を上げるためにはどのような材料を使用するとよいのでしょうか。

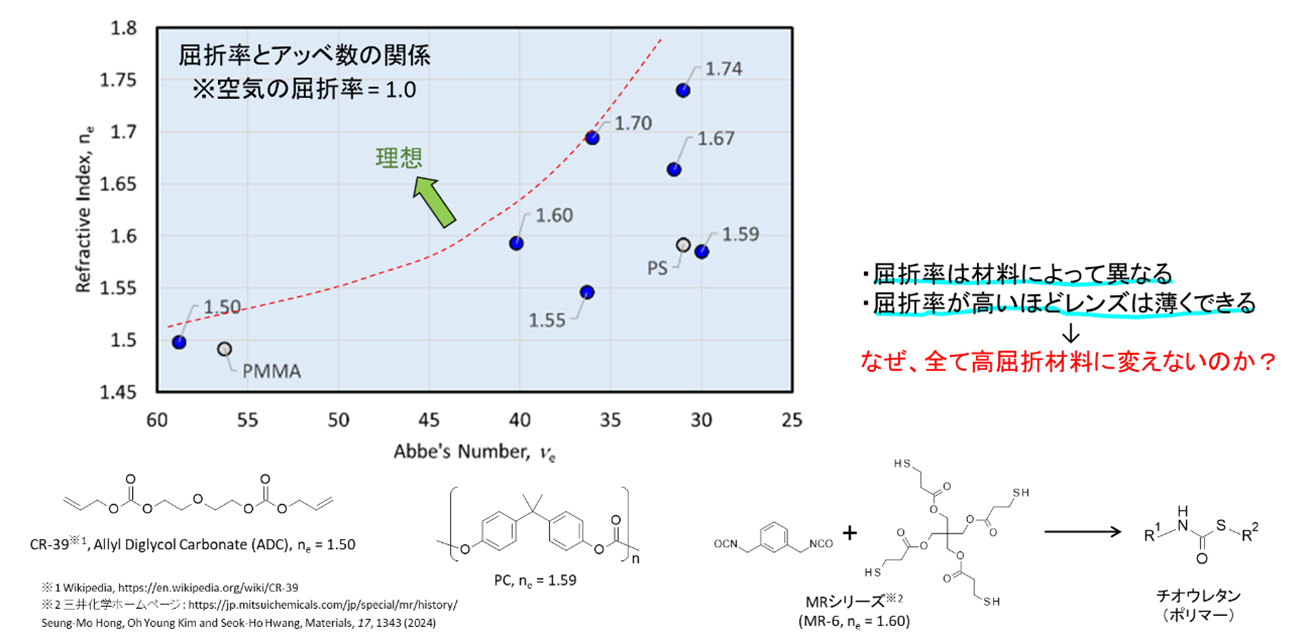

これにはアッベ数が関係してきます。下のグラフをご覧ください。

このグラフは屈折率とアッベ数の関係を表しています。これを見ると、基本的にアッベ数が大きくなると屈折率が低くなってしまうことがわかります。

この性質はあまり理想的ではありません。それはなぜでしょうか。

これには屈折率とアッベ数の大きさによる特徴が関係しています。

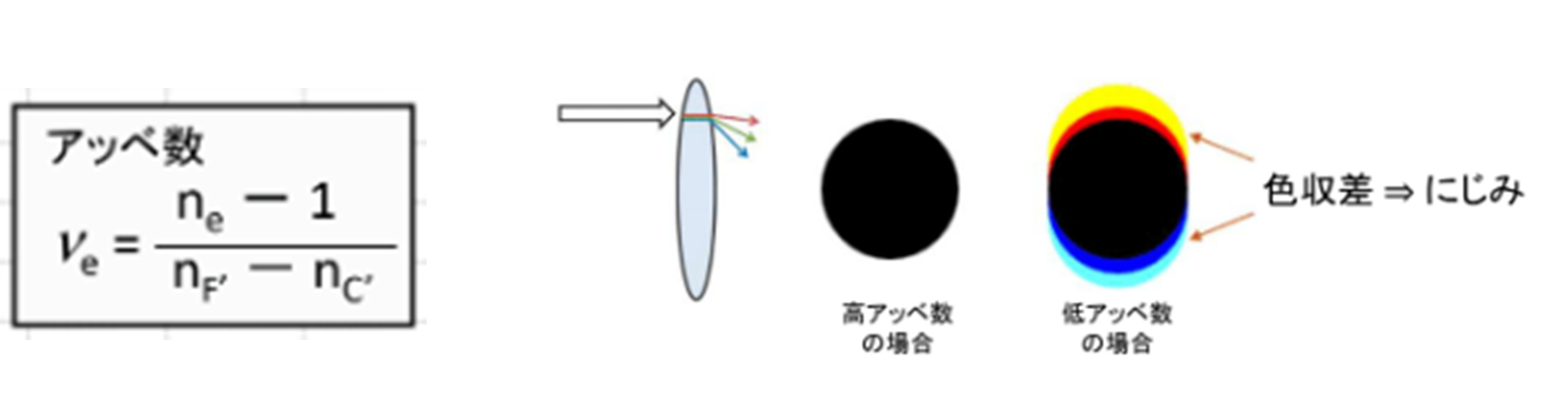

まずはアッベ数について説明します。

アッベ数とは上のような式で求められるものです。

この値の大きさは色収差と関係が深いです。

色収差とは簡単に言うと色のにじみのようなものです。

これがアッベ数が大きい時、つまり高アッベ数のときには小さくなりますが、逆に低アッベ数のときには大きくなってしまいます。

色収差が大きいと色がにじんで見えるようになり、メガネのレンズには向かなくなってしまいます。

なら、アッベ数が高いものを使えばいいと思うかもしれません。

しかし、現在先ほどのグラフのようにアッベ数が高いと屈折率が低くなってしまいます。

この屈折率の高さもメガネのレンズの質を大きく左右するものの一つとなっているのです。

次は屈折率に注目していきます。

屈折率は光の波長によって異なります。

そのため、屈折率が高いほど色収差、つまり色のにじみが出やすくなってしまいます。

ここまで読むと「高アッベ数で屈折率の低いレンズが一番理想的なのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、ここで冒頭のレンズの仕組みを思い出してみてください。そこでは強く曲げる、つまり屈折率を高くするためにはレンズを厚くする必要があると説明されています。

この話とアッベ数と屈折率の話を合わせて考えてみてください。

もし、高アッベ数で屈折率の低い材料を使って度の強いレンズを作ったらレンズの厚みはどうなってしまうでしょうか。

そう、レンズがとても厚くなってしまいます。

これはメガネレンズとして使うのには大変不便です。

だから、最も理想的な材料は「高屈折率、高アッベ数」を持つものとなるのです。

しかしこれはまだ見つかっていません。

この理想的な材料を探索するために一体HOYAではどのような研究を行っているのか簡単に紹介します。

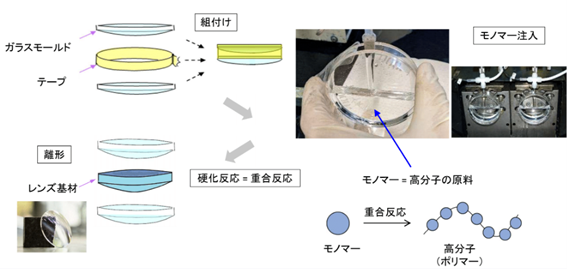

まず、メガネレンズの製造工程についてです。硬化反応を起こす際に高分子が関係してきます。

では実際にどのような計算を行って探索しているのかを説明したいところですが、かなり難解で理解が難しいので今回は割愛します。

HOYAの方によると、メガネレンズ用高分子の屈折率とアッベ数は理論計算から推算できるそうでそれを使って研究を行っているそうです。

そしてその結果、合成実現性、力学特性、コストなどを無視すれば現行の屈折率・アッベ数の限界を超えることができる可能性があると教えていただきました。

しかし、これらは商売を計算に入れていないものであるので商品化への道のりはまだ遠いそうです。

調光レンズについて

ここまで皆さんには一般的なメガネ用のレンズの話をしてきました。では、皆さんは調光レンズというものについてご存じですか?

ここからは紫外線によって色が変わる調光レンズについて紹介していきます。

最初に調光レンズという単語を初めて聞いた方向けに簡単にどんなものなのかについて紹介します。

調光レンズとは先ほど言ったように紫外線を受けることで発色し、無色透明なレンズに色が付く特殊なものです。

これは紫外線が当たった時にだけ発色するので屋内では普通の眼鏡と同じような見た目なのですが、屋外に出るとサングラスのように使うことができます。

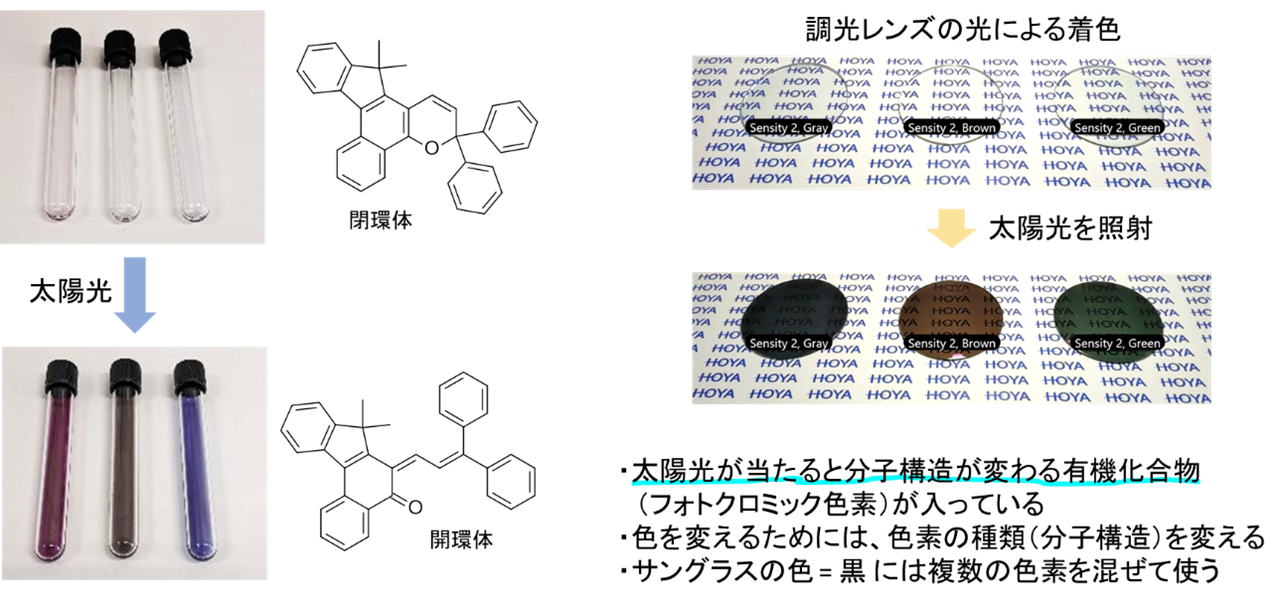

この発色させているものは一体なんなのか。それはフォトクロミック色素です。

これは太陽光が当たることで分子構造が変化するという性質を持った有機化合物であり、色素の種類を変えることで複数の色を表現しています。

また、サングラスの色である黒を作るときには複数のものを混ぜています。

このフォトクロミック色素についてもHOYAは研究を行っています。

こちらも理論計算によってある程度色を推定することが可能であり、化学メーカーでないHOYAにとっては大きなメリットとなっているそうです。

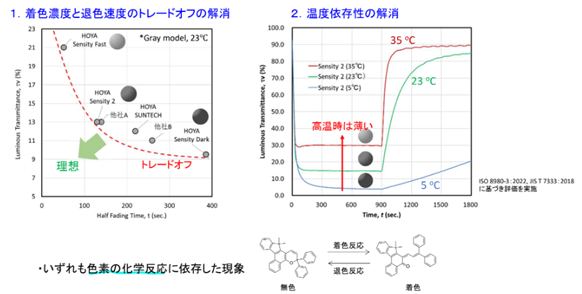

この研究では主に以下の二点の調光レンズの課題を解決する方法を模索しているそうです。

・色の濃さと退色速度のトレードオフ

・温度に依存してしまう

1点目は色が濃いと紫外線が当たらない屋内に移動したときに退色しにくくなってしまうということで、2点目は気温が高いと発色時の色が薄くなってしまい、特に夏にサングラスとして利用するときに不便であるということです。

これらはいずれも色素の化学反応に依存した現象であるため起こっており、そのため色素の性質について計算と実験を繰り返して解決する方法を日々模索しているそうです。

この記事が皆さんの身近なメガネレンズの仕組みやより便利にするための努力について知るきっかけになったらうれしいです。

そして最後に、今回快く取材に応じてくださった、HOYA株式会社の皆さま、取材をサポートしてくださった野々山先生、中島さん、小柳津さん、ありがとうございました!

取材先:HOYA株式会社

取材日:2024年8月30日(金)

取材日:2024年8月30日(金)