2025年04月02日(水)

陣内直子さん(市立札幌開成中等教育学校_5年生)

こんにちは!高分子未来塾の高校生レポーターで市立札幌開成中等教育学校5年の陣内直子です!突然ですが皆さん、アイスクリームはお好きですか?

アイスクリームと聞くと、あのなめらかな口どけや、とろっとした食感を思い浮かべるのではないでしょうか。

そんな食感を作り出しているのが、「増粘安定剤」とよばれる、未知に溢れる物質です。

私たちが身近に食べているお菓子には、健康でより美味しくするために、様々な科学的な工夫がされているのです!

私は今回、チョコモナカジャンボやムーンライトなどのクッキー、チョコボールなどチョコレートをはじめとする様々なお菓子を作っている、森永製菓さんに取材をさせていただき、お菓子作りと科学のつながりについて多方面からお話を聞くことができました。

.jpg)

この記事の中では、以下の三つについてお話しします!

①アイスクリームのなめらかさはどこから??〜増粘安定剤の高分子化学〜

②inゼリーの食感を作り出しているのは「ゲル」??!〜ゲル化について〜

③チョコモナカジャンボのパリパリ食感の秘密〜森永製菓の最新技術〜

①アイスクリームのなめらかさはどこから??〜増粘安定剤の高分子化学〜

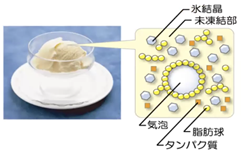

皆さんが普段食べているアイスクリーム、実はミクロの世界でみてみると、下の図のようになっています!氷の結晶部分や、気泡、それを覆っている脂肪球やタンパク質、そしてクリーム色で表されている未凍結部と呼ばれる部分があります。この未凍結部というのは、その名の通り、凍って結晶になっていないクリーム状の部分のことです。

アイスクリームをいかになめらかな口どけにするかは、この未凍結部をどれだけ凍らせず、結晶にせず保てられるかにかかっています。

図1 アイスクリームの構造

転載元:太陽化学株式会社 HPより

当然、冷凍庫で長い期間凍らせていたら、未凍結部も凍って、結晶になってしまいます。

そこで活躍するのが、増粘安定剤です。

増粘安定剤は、未凍結部をとろっとさせて、冷凍庫の中で長期間保存しても、未凍結部を固まりづらくしたり、凍るスピードをゆっくりにして、結晶があまりできないようにし、なめらかな食感を作り出しています。

上記で述べた増粘安定剤が作る「とろっとした」食感には、水素結合が関わっています。

増粘安定剤の分子は水分子と水素結合することで、自由に動いている水分子の動きを制限して、水を結晶化しにくくします。

また、後ほど詳しく説明しますが、増粘安定剤の一種である「カラギーナン」は牛乳のタンパク質などと相互作用してゲルの構造を作ることでアイスクリームを安定させ、なめらかな食感を維持します。

ここでの「気泡」もアイスクリームの口当たりに深く関わっています。

この「気泡」を安定させるために、脂肪球が大切な役割を果たしています。

普通、タンパク質が気泡の表面に網目上の構造をとり、それが気泡を守ることで、安定させています。

ちなみにこれをタンパク質の変性といいます。

そして脂肪分はそのタンパク質の網目構造を壊してしまうため、気泡の安定性を低下させます。

しかし、、!冷凍下では異なる挙動を見せ、機械を使って綺麗な丸にした脂肪である脂肪球が、泡を取り囲み、いつもは泡を壊してしまう脂肪が、気泡の安定性を逆に守ることがあるのです!

この常温下とは異なる挙動を見せるというのが、アイスクリームの研究で面白い部分だとおっしゃっていました。

②inゼリーの食感を作り出しているのは「ゲル」??!〜ゲル化について〜

ゼリーやプリン、ジャムのあの柔らかくてプルプルした食感を作り出しているのは一体なんでしょうか?実はすべて「ゲル」が作り出しているのです!

今回はそんな多才な「ゲル」について少しだけご紹介します!

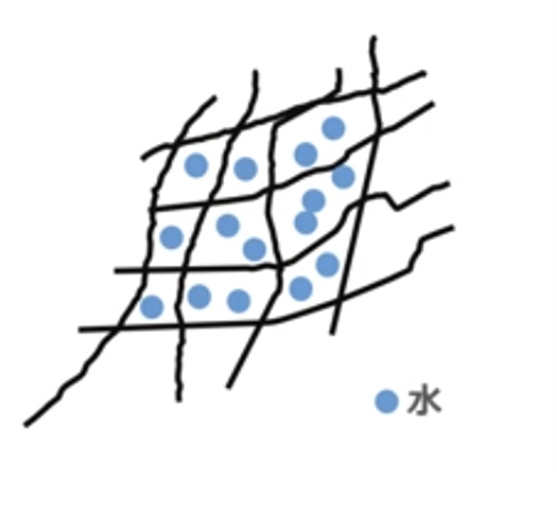

そもそも「ゲル」とは、水を含んだまま固形状になったもののことで、下の図のように網目の中に水が入っているような構造になっています。

つまり、液体と固体の性質を兼ね合わせているのです!

図2 網目構造

ゲル化剤にはペクチン、ゼラチン、ローカストビーンガムなど様々な種類がありますが、固くて、動かしてもあまりぷるぷると揺れないものから、柔らかくて大きく揺れるものまで、ものによって物性が異なります。

ではどのようにしてその「ぷるぷる」とした食感ができるのでしょうか?

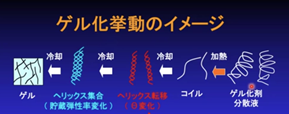

多くのゲル化剤の場合、下の図のようになっています。

①水などにゲル化剤を溶かした分散液を加熱する。

②くるくるとしていたものがほどけて「コイル」と呼ばれるものになります。

③それを冷却すると、「ヘリックス転移」が起きて、2つのコイルが巻き合わさるような状態になります。

④それを更に冷却すると、ヘリックス集合となり、二重らせん構造が生まれます。これがゲルです。

この「ゲル」は、ゲルができた後に再度加熱するとゲル化したものがほどけてまた液体に戻る、「可逆的」なものもあれば、一度ゲル化するともう元には戻らない「不可逆な」ゲルもあります。

その違いはゲル化をする際の結合の種類に依存しています。

例えばカルシウムが含まれているゲルは、カルシウムイオンができるのでイオン結合をします。

中学生の化学で習ったようにイオン結合は水素結合や分子間力に比べて強い結合、つまりとても固い繋がりです。

だから、もう一度加熱してももう元には戻らない「不可逆な」ゲルになります。

しかし、寒天のように、水素結合でつながっているゲルは、加熱するとすぐにほどけてしまう「可逆な」ゲルです。

これは、水素結合が熱に弱く、比較的弱い力でつながっているからです。

ちなみに、イオン結合よりも強い結合である共有結合でゲル化している食品はあまりなく、ポリマーなど、工業的な分野で多く使われているそうです。

図3 ゲル化のメカニズム

③チョコモナカジャンボのパリパリ食感の秘密〜森永製菓の最新技術〜

暑い夏、寒い冬こたつの中で....。どんな場面で食べてもあの「パリッと」したモナカに感動するチョコモナカジャンボの最新技術について、次にご紹介します。中にアイスクリームが入っているのになぜあの「パリッと」食感が続くのか。そこには森永製菓さんの最新技術がありました。

図4のように、アイスクリームの水分がモナカにうつってしまわないように、2つのポイントからアプローチし、徹底的にブロックしています。

1つ目はチョココーティング技術で、モナカとアイスの接触面にチョコレートをコーティングすることで、水分がモナカに移行しないように工夫されています。

チョコレートには様々な種類の油が使用されていますが、このコーティングのためのチョコには、普通のチョコレートに使われる油ではなく、冷凍しても柔らかい口溶けを保つことのできるPerfect配合の油を使用しています。

図4 水分の移行を防ぐための技術

2つ目は成形技術です。

ここでは、アイスクリームをきっちりとモナカの上にのせるために上記で述べた増粘安定剤も活躍します。

また、上のモナカと下のモナカの間にできる隙間からの水分移行を防ぐために、側面のチョココーティング技術も誕生しました!

高分子科学との直接的な関わり

ここでは少しだけ深く、増粘安定剤についてお話しします。増粘安定剤とは、水に溶解、または分散して粘稠を生じる高分子物質のことです。

つまり、水に溶けると、とろっとする物質のことですね!

増粘安定剤は性質や用途によって異なる名前がついていて、例えば少量で高い粘性を示すものは増粘剤、液体のものをゼリー状に固めるものはゲル化剤、粘性を高めて食品成分を均一に安定させるものを安定剤と呼んだりします。

天然界から発見された増粘安定剤もたくさんあり、それらは安全性も確認され、味も良いとされています。

例えば藻類から抽出して得られるカラギナンは、単糖のガラクトースをメインに結合した多糖類で、構造上、κ(カッパ)カラギナン、ι(イオタ)カラギナン、λ(ラムダ)カラギナンの3種類に分けられます。

.png)

この3種類のカラギナンは、種類によって、性質が変わり、使われる製品なども違ってきます。

κカラギナン:寒天のように、硬くて脆いゲルを作ります。

グミ・アイスクリーム、加工肉などに使用されます。

ιカラギナン:弾力のあるゲルを作ります。菓子ゼリーなどに使用されます。

λカラギナン:ゲル化はせず、増粘作用のみ。クリームやソースなどに使用されます。

これら3種類の組み合わせや、カラギナン以外の増粘安定剤との組み合わせによって、さらに異なる物性を作り出すことができ、それが私たちがいつも食べている様々な食品に応用されています!

さいごに

ここまで読んでくださりありがとうございます!森永製菓さんへの取材と記事執筆を通して、私たちが大好きなアイスクリームも、ゼリーもグミも、身近なところでたくさん化学に支えられて今の私たちの生活があるのだなと実感することができました。

取材の中で、「研究は失敗がほとんど。でも失敗しても何かしら成果は出ている。その失敗から何を学ぶか、何を発見するかが重要」という森永製菓さんのお言葉がとても印象に残っています。

この記事を読んで気になることがあればぜひ追加調査をしてみてください。

きっと新たな発見と自分の興味関心を見つけられるはずです!

.jpg)

取材先:森永製菓株式会社

取材日:2025年4月2日(水)

取材日:2025年4月2日(水)