2025年07月22日(火)

人工アメンボをつくってみよう!

<対象学年:小学校低学年以上>

みなさん、はじめまして。学生レンジャーの「すずきせいご」です。

みなさんの身の回りで起こっていることを高分子と結びつけて楽しく理解してもらえるような記事を書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします!

さて、みなさんはアメンボを見たことがありますね。

ではなぜアメンボが水に浮いているのか考えたことはありますか?

それは水の「表面張力 (ひょうめんちょうりょく)」という面白い特徴が理由になっているのです。

今回はこのアメンボを実際に作って、いろいろな実験してみようと思います!

1. 用意するもの

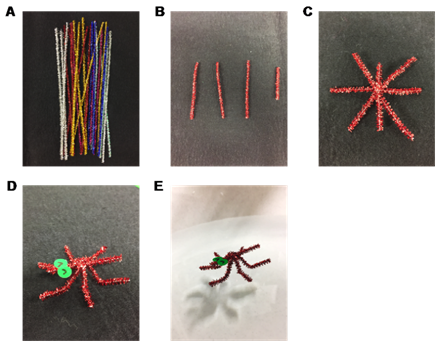

・モール (布タイプのものではなく、写真Aのように光沢のあるタイプを選ぼう)

・ハサミ

2. 気をつけること

ハサミやモールの針金でケガをしないようにしてください。

3. 実験のレシピ

①モールを8センチ3つと4センチ1つに切り分けます (写真B) 。

②写真Cのように小さいモールに3つの大きなモールを巻きつけてアメンボの足をつくります。

③写真Dのように足を曲げてアメンボの形にします。そして、全部の足が地面に着くかどうかチェックします。目をつけるとよりアメンボのようになります。

④バケツに水を入れてアメンボをそっと浮かばせてみます(写真E) 。

⑤食器洗い用の洗剤を水に少し加えてみよう!(アメンボはどうなるかな?)

4. 考えてみよう

・どうして人工アメンボは水に浮かぶのだろう?仕組みはアメンボと一緒なのかな?

・洗剤を入れるとなんでアメンボは沈むのかな?

5. もっと実験してみよう!

①アメンボの足の数を減らしたり増やしたりするとどうなるのかな?

②もっと大きなアメンボを作っても浮かぶのかな?

③アメンボはいつまで浮いていられるのか調べてみよう。

④洗剤ではなくほかのもの (塩や砂糖など) を加えるとどうなるのかな?

一見この実験は高分子には関係ないように思いますが、表面張力も洗剤も高分子の研究には重要になってきます。

例えば水をはじく材料をつくるときにもこの表面張力を考える必要があります。

また、洗剤の中には界面活性剤 (かいめんかっせいざい) が入っていて、界面活性剤を使って高分子を作ったり、界面活性剤のような性質をもつ高分子の研究も盛んに行われていて、界面活性剤と高分子には大きな関わりがあります。

すずきレンジャー

じゅしねんどを使って遊んでみよう!

<対象学年:小学生以上>みなさん!副塾長のカエルです。

100均ショップや文房具屋に「樹脂粘土(じゅしねんど)」って売っています。

「じゅしねんど」は、ふつうはゴムみたいに硬いけど、お湯につけるとフニフニになって色んな形にかえることができます。

「じゅしねんど」も、高分子(こうぶんし)でできています。

ふつうの温度では、「分子」が動けないので、変形させることができないのですが、お湯につけて温度をあげると、「じゅしねんど」の温度が高くなるので、やわらかくなります。

このような性質をもっているので、いろんな工作に使えます。

そこで、せかいでひとつだけのアクセサリーを作りましょう!

1. 用意するもの

・じゅしねんど(色はなんでも良い)

・好きな型(写真ではちょうちょにしました)

・ヒートン ※

・カニカン付き携帯ストラップ ※

・小さな磁石 ※

※手芸ショップや文具ショップなどに売っています

2. 作り方

①「じゅしねんど」と型を選びます。

②「じゅしねんど」をお湯につけて2分ほど待ちます。

③ やわらかくなるので、「じゅしねんど」をこねます。

④こねた「じゅしねんど」を型よりも、少し大きくします。

⑤ 頑張って押して、型を抜きます。

厚めにするとプックリ感出ますよ

⑥ 裏に磁石を付けて完成。

冷蔵庫に貼っても大丈夫。

※磁石が取れる場合、かわいいマスキングテープを使うといいかも

⑦ キーホルダーを作るときは、ヒートンをつけてください。

つけにくい場合は、 お湯につけると柔らかくなるから、つけやすくなりますよ

⑧ 水につけて、固めてからストラップつけてくださいね。

⑨ 完成です。なぜかカエルのところの一番人気はエビフライ。

※さらに、デコらせるためキラキラのシールとか付けてもかわいいよ。

3. 考えてみよう

・なぜ、お湯につけると柔らかくなるのでしょうか?

・もっと温度を低くするとじゅしねんどはどうなるでしょうか?

・おゆにつける(温度を高くする)と固くなるような高分子はあるのでしょうか?

協力:学生レンジャー あかね (3年生)

原案:ゆうこ(中学一年生)

ペーパークロマトグラフィー

<対象学年:小学校 中学年程度から>こんにちは、増田レンジャーです!

今回は「クロマトグラフィー」という物質を分ける実験を紹介します。

混ざり物をそれぞれの成分に分ける分離・精製に関する実験です。

ちなみに、増田レンジャーは中学校の理科実験で植物の葉に含まれる色素(クロロフィル)を分ける手法として、この実験を知りました。

ここでは身近な「混ざりもの」として水性サインペンのインクを分けてみましょう!

1. 用意するもの

ろ紙(コーヒーフィルタでもOK)

水性サインペン(染料インクのもの)

鉛筆

割り箸

コップ

水

2. 実験系の用意と組み立て

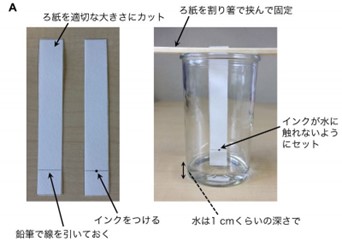

1. ろ紙を15 cm × 1.5 cm程度に切る

2. 片方の端から1.5 cmのところに鉛筆で線を引く

3. 鉛筆で引いた線の真ん中にペンのインクをつける(少し触れる程度で十分)

4. コップに水を深さ1 cm弱程度まで入れる。

5. 割り箸でろ紙をはさみ(インクをつけたのとは反対側をはさむ)、インクの方の端が水に触れるようにセットします。

ここで、インク自体には水が触れないように注意してください。

端が水についた瞬間から実験スタートです。

水が紙に染み込んでいくのとともに、インクも水と一緒に上にあがっていきます。

5分くらいすると一番上の方が青っぽく見えてきました。

さらに15分くらいすると、上から青っぽいところ、紫っぽいところ、その下にはうっすら黄色っぽい色がついているところがあるように見えます。

このように、黒いインクもいくつかの成分からできていることがわかりました。

さて、何故このように物質が分かれる現象が起こったのでしょうか?

登場人物は分けられる物質、水、紙の3つですが、分けられる物質はその成分ごとに水と一緒にいたいか・紙と一緒にいたいかの度合いが異なっています。

水と一緒にいたい成分はどんどん水と一緒に進んでいき、紙と一緒にいたい成分はゆっくり進みます。

このような水・紙との仲のよさがスピードの違いとなって、成分が別れていくことになります。

・他のペン(油性ペン, 水性でも顔料インクのもの)だとどうなるかな?

・分けるのに使った液体を水以外のもの(消毒用エタノールなど)にしてみるとどうなるかな?

(エタノールなどの液体が口に入らないように気をつけてください!!)

・クロマトグラフィーはどのような分野で利用されているかな?調べてみよう

今回ご紹介したクロマトグラフィーは身近なところだと、「コーヒーをドリップで淹れる」操作が、まさにクロマトグラフィーそのものです。

コーヒーが飲めるようになったら、クロマトグラフィーのことを思い出すと美味しく淹れられるかもしれません。

増田レンジャー

形状記憶グミ!

<対象学年:小学生 高学年以上>

1. はじめに

みなさんはグミを作ったことがありますか?

この実験では、こんにゃくゼリーと寒天を使ってグミを作ります。

プルプルのゼリーに寒天を加えると弾力のあるグミができます。

身近にあるゼリーと寒天を使って上手にグミができるように頑張りましょう。

また、このグミは形を憶える性質(形状記憶)があります。

グミの形を変えて遊んでみよう。

2. 気をつけること(必ずまもろう)

・レンジで加熱するとマグカップが熱くなるので気をつけよう。

・お湯を使うときも熱いので気をつけよう。

3. 用意するもの

・こんにゃくゼリー

・寒天

・電子レンジ

・マグカップ

・グミを作るときの型(熱で溶けたり変形しない型を使ってください)

・スプーン

・耐熱手袋

・ビーカー

4. やりかた、つくりかた

① こんにゃくゼリー・・・2個 寒天・・・1g を用意する。

② マグカップに、こんにゃくゼリー2個を入れてレンジで1分加熱する。

③ レンジからマグカップを取り出し、寒天を少しずつ加えてよく混ぜる。

④ もう一度レンジで20秒加熱する。

⑤ 寒天がよく混ざったのを確認して型に流し込み冷やす。

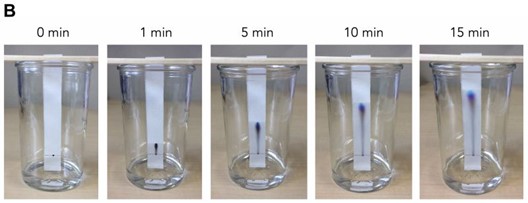

⑥ できあがったグミをお湯につけてやわらかくする。

⑦ お湯からグミを取り出し、形を変えて冷やす。

⑧ 形を変えたグミをもう一度加熱する。(下の写真はゲルを下から温めて元の形に戻しているようすです。)

5. わかること、考えてみること

・どうしてこんにゃくゼリーと寒天を組み合わせると形状記憶グミができるのでしか?考えてみよう。

・形を変えたグミをもう一度加熱すると、どうなるかよく観察しよう。

山形大学 古川研究室

身近なものでプラスチック

<対象学年:小学生 高学年以上>1. 用意するもの

・牛乳

・食酢

・コーヒーフィルター

・ガーゼ

・キッチンペーパー

・型

・電子レンジ

カゼインを先に調べておこう!

2. やりかた、つくりかた

① 牛乳を温める。

② 食酢を加えて、カゼインを凝集させる。

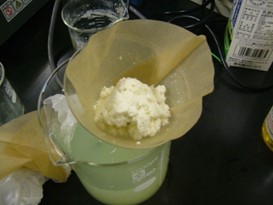

③ カゼインをこしとる。

④ ガーゼにとり、十分に水分を絞り出す。

⑤ 型に入れて、指で何度も押しながら、型の隅々までカゼインが 行きわたるようにする。

⑥ 電子レンジで数秒温めると軟らかくなるので、そこで さらに指で押す。(熱いので注意)

⑦ 何度も押しながらひび割れているところがなくなるまで、

電子レンジでの加熱と、指を使った圧縮を繰り返す。 ときどき、キッチンペーパーで水分を取る。

⑧ ある程度、形が整ったら、型から取り出す。

⑨ 後は、2、3日程度、風通しのよい場所で乾燥させる。

ときどき、ひっくり返すほうがよい。

この方が一様に乾燥させることができる。

3. 気をつけること

・電子レンジからとりだすときには、やけどしないように気をつけてね!

以上が手で押しただけの成形でも、こんなにかわいい♪

4. 考えてみよう(たにぐち先生のつぶやき)

100℃で5MPa(カゼインは150℃まで安定と言われています)で20分程度プレス成形すると透明になります。

透明なのがわかりますでしょうか?

かなり硬くなります。 子供達に「これ硬いから、絶対手では割れないよー♪~」

って言って渡していたら、しばらくして割って持ってきた。(TvT)

「えー! (TvT) (絶対割れなく位の硬さなのに)」と思って、聞いてみたら、

「近くに置いていたプレス機を使って割った」って.... (TvT)

下の破片が残骸です。(また、作らなきゃ...)

結構楽しんだよね(研究の合間にて...)。

※米沢市 理科研修センターで開催された子どもたちを対象とした講座より転載

たにぐちレンジャー

ゲルを溶かしてみよう!

<対象学年:小学生 高学年以上>こんにちは、増田レンジャーです!

これまで高分子未来塾には「ゲル」に関する記事がいくつかありますが、夏休みの自由研究の題材にもいかがでしょうか。

今回は、せっかく固まっているゲルですが、「ゲルを溶かしてみる」というポイントから見ていきましょう。

パイナップルに含まれる”プロテアーゼ”という成分に注目して、実験してみました!

1. 用意するもの

・粉ゼラチン

・お湯

・パイナップル(生のものを使用してください)

2. 気をつけること

お湯を使うとき、熱いのでご注意ください!

また今回の素材はいずれも食品ですが、実験に使用したものは口にいれないようにしましょう

3. ゼラチンゲルのつくりかた

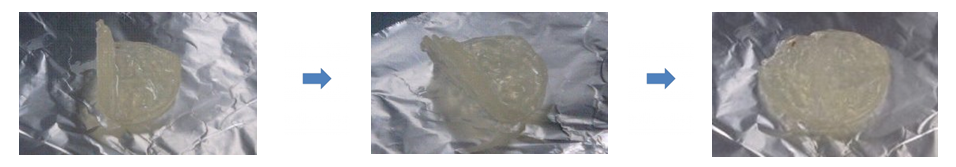

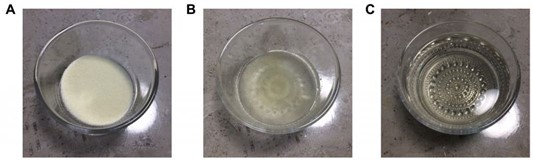

1. 粉ゼラチンを容器にあけて(写真A)、スプーン3杯程度の水でふやかします(写真B)

2. 200 mLのお湯(80 °Cくらい)を注ぎ、ゼラチンを溶かしきります(写真C)

3. 粗熱をとったあと、冷蔵庫に入れて数時間 ~ 一晩おくことで固めます

4. ゲルを溶かす:パイナップルの果汁をかけてみる

まずは、パイナップルを直接ゲルの上に置いてみます。

何分かたつと写真Dのようにパイナップルが沈んでくるようすが分かります。

たしかにゲルは溶けていそうですが、その様子をよりくわしく見てみたいと思います。

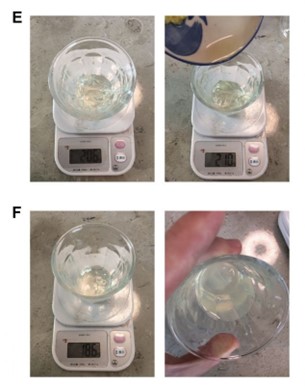

コップにゲルをとりわけてしぼったパイナップルの果汁を加えます(写真E)。

ここで、重さをはかっておくとどのくらいゲルがとけたかが見やすくなります。

しばらく待つ(ここでは40分くらい)と、水っぽくなっているのが分かります(写真F)。

とけたところを他のお皿に移すなどした後、のこったゲルの重さを測るとたしかに減っていました(今回の重さはコップも含んでいることに注意)。

5. 考えてみよう!

なぜパイナップルの果汁をかけることでゼラチンゲルがとけたのでしょうか?

また、今回の実験をもとに色々なゲルと果物の組み合わせや溶かす方法を試して、考えてみましょう!

(1) 他の種類のゲルで試す:寒天やこんにゃくではどうかな?

溶ける場合、溶けない場合、それぞれ理由を考えてみよう!

(2) 他の方法で溶かしてみる:果汁をかけずに、ゲルを再度加熱する

(3) 他の種類のフルーツ、野菜で試してみる

(4) 一度ゆでるなど加熱したパイナップルを使ってみる

(5)パイナップルが沈む深さや重さの変化をこまかく測る

増田レンジャー