2025年09月02日(火)

陣内直子さん(市立札幌開成中等教育学校_5年生)

こんにちは!高分子未来塾の高校生レポーターで市立札幌開成中等教育学校5年の陣内直子です。私たちはどこから来たのか?

生命は何から誕生したのか?

その永遠の問いの答えのヒントとなるのが「アミノ酸」です。

小惑星リュウグウからも23種類見つかったアミノ酸。

このアミノ酸なくしては生命は誕生しなかったと言っても過言ではありません。

実際私たちの体の約20%ほどはタンパク質でできており、それはアミノ酸からできているので、つまり、私たちの体の五分の一はアミノ酸でできているのです。

今回私が取材したのは、アミノ酸の1つで、昆布のうま味を作る「グルタミン酸」を一番最初にうま味調味料として製品化し、アミノ酸の研究を長年続けられている味の素株式会社さんです。

取材を通して、アミノ酸について多方面から知ることができ、ミクロで目に見えないアミノ酸がとても身近に感じました。

提供:味の素株式会社

今回の記事では、特にアミノ酸が重要な役割を果たしている、

①化粧品分野

②たんぱく加水分解物分野、

そして

③合わせ調味料分野

の3つについて特にお話しします。

まずアミノ酸とはそもそも何なのか。

アミノ酸とは、”分子内にアミノ基とカルボキシ基を併せ持つ有機化合物の総称”とされています。

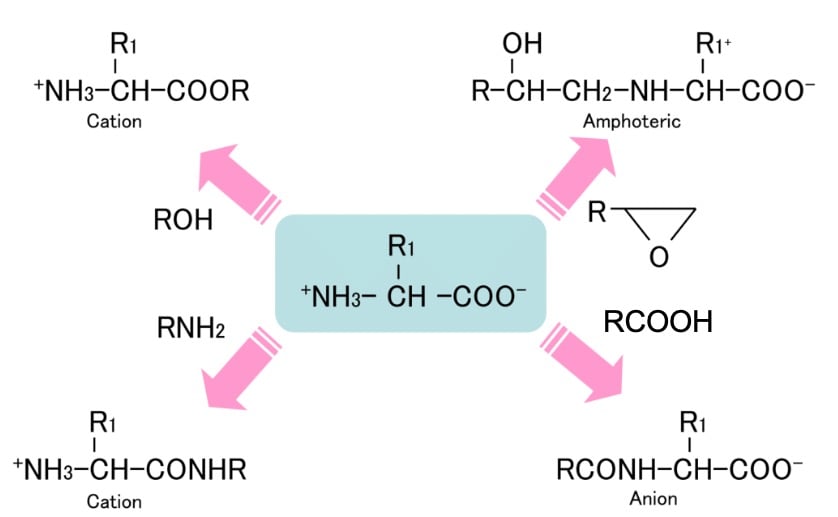

図に表すと右の図のようになり、Rと書かれている部分にそれぞれ違う分子や原子がくっつくことで多数のアミノ酸が生まれます。

冒頭にも述べたように、私たちの体は約20%がタンパク質からできていますが、そのタンパク質はたったの20種類のアミノ酸からできています。

その20種は、私たちが体内で作ることもできる非必須アミノ酸11種類と食べ物などから摂取しなければならない必須アミノ酸9種類にわけられていて、日々私たちの体はそれらのアミノ酸によってタンパク質を合成しているのです。

人の体は毎日作り替えられているのですね!

図1 アミノ酸の模式図

アミノ酸には無数の働きがありますが、その中の1つに食べ物を美味しくする呈味機能があります。

例えばトマトが熟したり、肉 、チーズなどが熟成されると、味に深みが出て美味しくなります。

これはトマトや熟成肉、チーズの中のグルタミン酸含有量が多くなっていることが理由の1つなのです。

また、アミノ酸は味だけでなく、見た目や香り、食感にも食べ物を美味しく感じさせる良い影響を与えています。

例えば朝食で食べるこんがり狐色のカリッとしたトースターを想像してみてください。

きっと美味しそうで、お腹が空いてきたと感じるはずです。

このこんがり色や香ばしさを作っているのもアミノ酸と糖が結びついて起こる反応、メイラード反応によるものです。

このように私たちの食生活と密接に関わっているアミノ酸ですが、実は知られていない面もたくさんあるのです。

化粧品分野のアミノ酸

そのひとつが化粧品分野への応用です。この分野にはアミノ酸の性質の1つである「反応性」を応用しています。アミノ酸というのは上記で説明した図のようにアミノ基とカルボキシ基、そして炭素原子とR(原子や分子団)からできていますが、このアミノ酸は色々な部分を置き換えたり何か他のものを導入したり、と修飾できるため、これを活かして様々な性質を作り出し、化粧品に応用しています。

またアミノ酸の修飾体の 化粧品分野での大きな活躍の場として、「泡」を作り、安定させるための、界面活性剤があります。

界面活性剤はご存知の通り、シャンプーや洗顔料など泡立つものに多く含まれています。

物体、例えば水と油の境界面には、なるべく表面積を小さくしようとする表面張力という力が働いています。

泡を作るというのは表面積を大きくすることと同じなので、表面張力は泡を作るのを邪魔します。

ここで登場するのが界面活性剤です。

界面活性剤は分子内に水に馴染みやすい部分と水と馴染みにくい(油と馴染みやすい)部分の両方を持ち合わせていて、界面に配置されることで例えば水と油の境界面を安定化し 、表面張力を弱めてくれます。そして結果的に泡を作るのを助けてくれるのです。

アミノ酸はカルボキシ基(COOH)やアミノ基(NH2)など水に馴染みやすい親水性の部分がすでにあるので、例えばアミノ基に脂肪酸をくっつけるとアニオン界面活性剤になるなど、疎水基を導入することで界面活性剤になります。

この疎水基の種類やどこに導入するかによっても界面活性剤の性質は変わってきます。

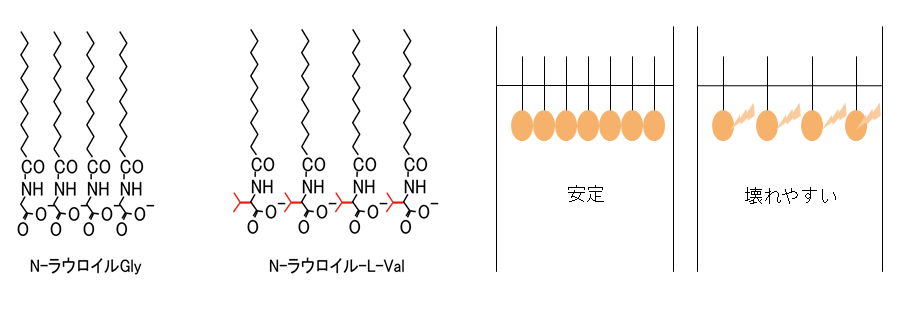

図2 アミノ酸を修飾してえられる界面活性剤

もう1つ界面活性剤の効果を変えるものとして、「界面活性剤の並びやすさ」があります。

界面活性剤が並びやすい環境だと泡の性能、例えば安定性などが向上するのです。

では何が「並びやすさ」を決めるのでしょうか?

それは分子の横幅 が関係しています。アミノ酸の側鎖の影響が大きく、横幅が広い界面活性剤は隣の分子との間が空いてしまうため、すぐに壊れてしまい、安定性に乏しいのです。例えばアミノ酸としてグリシンを使ったN-ラウロイルグリシンは側鎖の影響がそこまでなく、並んだ時に密になっているのが分かりますが、アミノ酸としてバリンを使ったN-ラウロイルLーバリンは側鎖の影響が大きく、並んだ際に疎になっているのが分かります。

この構造の違いが並びやすさに影響を与え、密に並ぶことのできる界面活性剤の方が壊されにくく安定するのです。

図3 (左)アミノ酸による界面活性剤の構造の違い, (右)界面活性剤の並び方と壊れやすさ.

アミノ酸を界面活性剤にする利点として、冒頭にも述べたように私たちの体の約20%はアミノ酸からできているため、肌への親和性が高いこと、生分解性が高く環境にやさし いことがあげられ、様々な商品に使われているのです。

食品分野のアミノ酸

2つ目の応用分野が食品分野です。今回はその中でも特に「たんぱく加水分解物」について学びました。

上記で述べたようにタンパク質はアミノ酸が多数結合して複雑な構造をしてできているのでした。

そのため、タンパク質のままだとアミノ酸特有のうま味や甘味、苦味などがほとんど感じられません。

そこで考えられたのがたんぱく加水分解物です。

タンパク質を酵素や酸によってアミノ酸やペプチドレベルまで分解し、呈味作用がある物質を調味料などに応用するのです。

たんぱく加水分解物は、植物性タンパク質からできるHVP(Hydrolyzed Vegetable Protein)と動物性タンパク質からできるHAP(Hydrolyzed Animal Protein)の2つに大きくわけられます。

HVP(植物性タンパク質由来)の主な原料は大豆タンパク質・小麦グルテン・コーングルテンなどで、グルタミン酸が多く含まれます。

大豆タンパク質原料のものは複雑な味を有し、小麦グルテンなどを原料とするものはうま味が強いが単調な味がします。

HAP(動物性タンパク質由来)は原料としてゼラチン、カゼイン、魚類等を使い、甘味アミノ酸を多く含むため、甘味があるまろやかな味がするのが特徴です。

これらのたんぱく加水分解物は食べ物により深い味わいを与えるだけでなく、褐色しにくい性質があり、品質安定性にも貢献しています。

味の素株式会社さんも、このたんぱく加水分解物を使って作る「味液®️」という製品を販売されています。

これは醤油と似ていますが、醤油と比べて特にうま味に関わるアミノ酸が全体的に多く、料理に新しいうま味とおいしさを与えることができるそうです。

合わせ調味料分野のアミノ酸

最後にご紹介するのは、Cook Do®️といった合わせ調味料についてです。これは事前に砂糖・塩などの調味料をすべて混ぜ合わせておいたもので、手間をかけずに美味しい料理を家庭で作ることができるという優れものです。

さらに、これは味だけでなく、例えばキャベツの食感、大根の柔らかさまでも、時間をかけた時と同じように、短時間でできるように様々な工夫がされています。

例えば豚バラ大根を作りたいとなったら、大根を下茹でするために時間がかかってしまいます。

しかし合わせ調味料 を使えば、下茹でをせず炒め調理のみ で柔らかく、味が染み込みやすくすることができるのです!

固い大根がなぜ柔らかくなるのか?

そう考え、まずは細胞に注目したそうです。

大根の細胞はヘミセルロースなどでできた細胞壁で覆われており、ペクチンによってピッタリとくっついているため、とても固いです。

そのため、長時間火にかけないと柔らかくならないのです。

そこで、短時間で大根の細胞を柔らかく、調味料を行きわたらせるために、アミノ酸の働きを応用しました。

アルギニンは塩基性のアミノ酸ですが、それが大根への味染みを手助けします。

アミノ酸の働きはこのような部分にも使われ、私たちの生活を支えてくれていたのです。

最後に

今回の取材を通して、アミノ酸がいかに私たちの体、そして生活にとって必要不可欠であるのかということを身にしみて感じました。

特にミクロな世界でアミノ酸を修飾することでそれが私たちのマクロな世界で役割を発揮するという部分に感動いたしました。

また、料理を細胞の視点まで掘り下げることで、通常ではありえなかった、大根の下茹でを不要にすることを実現させることができるということもとても興味深かったです。

貴重なお話しをありがとうございました!

取材先:味の素株式会社

取材日:2025年9月2日(火)

取材日:2025年9月2日(火)